Testo critico sull’artista Glenn Ligon

Essere americano, essere di colore, essere gay. Essere nato nel Bronx negli anni ’60 e aver frequentato una delle tante scuole di giovani ragazzi dalla pelle chiara, sentendosi per paradosso una mosca bianca, o forse meglio dire nera. Per Arskey.

Glenn Ligon e l’America in bianco e nero

Di Laura Luppi

Essere americano, essere di colore, essere gay. Essere nato nel Bronx negli anni ’60 e aver frequentato una delle tante scuole di giovani ragazzi dalla pelle chiara, sentendosi per paradosso una mosca bianca, o forse meglio dire nera. Aver trascorso i primi anni di vita durante le battaglie per il riconoscimento dei diritti civili, essere stato influenzato dall’insurrezionalismo di Malcom X e sfiorato dalla marcia di Martin Luther King, marchiato dalla celebre frase “I have a dream”. Aver alimentato il motore della ricerca sperimentale con la propria esperienza di afroamericano e omosessuale in uno Stato ancora fortemente lacerato dalle varie forme di discriminazione razziale e di pregiudizio religioso e culturale. Essere diventato un uomo e un artista stimato perfino dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, il quale ha scelto uno dei suoi più celebri lavori, “Black Like Me”, per arricchire la collezione privata della Casa Bianca. Essere per la seconda volta in mostra presso il Whitney Museum di New York. Essere un artista contemporaneo che si occupa ancora di tematiche attuali e contingenti.

Essere tutto questo significa essere Glenn Ligon.

Osservare le sue opere indagandone l’origine e il senso ultimo significa non trovarci nulla di retorico.

Se l’allusione alla questione della discriminazione verso lo straniero, il proveniente da un luogo lontano, appartenente a tradizioni differenti e dunque per questo diverso, ha già prodotto nella storia capolavori sia nel campo della letteratura che della filmografia, ciò che oggi Ligon ci sollecita ad analizzare è il rapporto del linguaggio col fenomeno sociale che lo ha generato. Il linguaggio non solo inteso in termini di sistema di comunicazione tra individui per mezzo del quale ci si sofferma in maniera particolare sulla relazione tra significato e significante, tra segno e suono, tra simbolo e concetto. Ma linguaggio come forma materiale, diciamo pure estetica che si sedimenta in una dato momento storico così da fungere da testimone di un’epoca ormai trascorsa, ma sulla quale si sorregge quella conseguente. Per tale motivo da una prima fase da pittore espressionista Ligon sposta velocemente la sua attenzione al campo della scrittura, decidendo di farle invadere lo spazio di raffigurazione generalmente dedicato alla sola immagine. Citando autori a lui cari come Zora Neale Hurston, espressioni come “I fell more colored when I am thrown against a sharp white background” (“Mi sento colorato quando sono buttato contro un tagliente fondo bianco”) oppure “I do not always fell colored” (“Non mi sento sempre di colore”) vengono ripetute all’infinito, oscurandosi un poco alla volta fino a dissolversi tra sbavature di inchiostro. L’osservatore osserva, e osservando legge e ripete la sequenza di lettere riconosciute. Le riproduce foneticamente all’interno della mente che ne coglie il senso finché gradualmente la loro continua ripetizione non ne fa smarrire il significato, diradandosi di pari passo con lo svanire fisico del segno stesso.

La narrazione verbale attraverso la trascrizione testuale diventa uno strumento adatto anche per occuparsi di schiavitù in maniera autosarcastica con l’installazione “Runaway” in cui narrazione, ironia e paradosso si fondono con forte impatto visivo. A partire da antiche stampe raffiguranti schiavi in fuga e per questo ricercati, Ligon si adopera come soggetto dell’evasione, facendo compilare ad alcuni suoi amici il mandato di cattura del fuggiasco con descrizioni che lo identificano. Uno scambio di ruoli non privo di una certa ironia, espediente a volte più tagliente di qualunque altro mezzo per denunciare o semplicemente colpire nel segno. Da casse di legno per spedizioni del XIX secolo sussurrano voci e sonorità rap, allusioni alla conquista della libertà dello schiavo Henry “Box” Brown, ottenuta dentro un pacco spedito agli abolizionisti di Philadelphia.

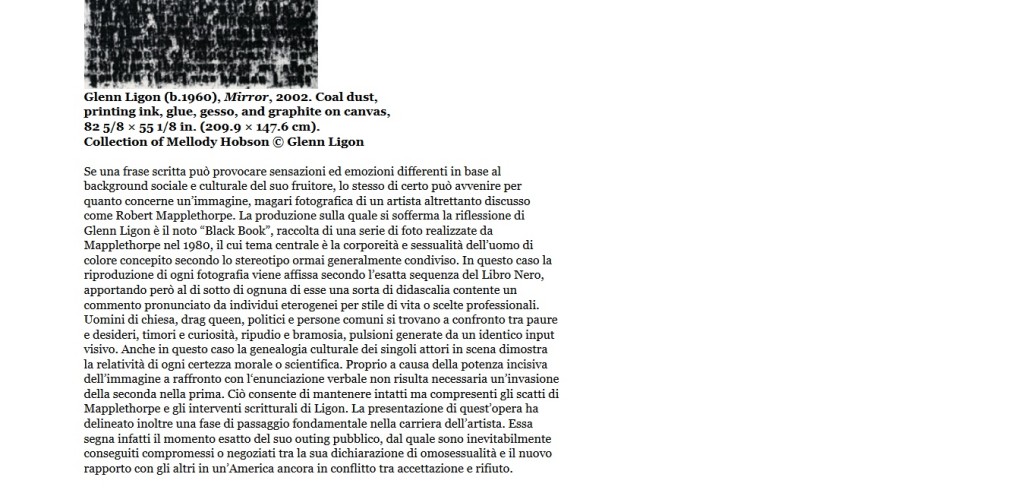

Se una frase scritta può provocare sensazioni ed emozioni differenti in base al background sociale e culturale del suo fruitore, lo stesso di certo può avvenire per quanto concerne un’immagine, magari fotografica di un artista altrettanto discusso come Robert Mapplethorpe. La produzione sulla quale si sofferma la riflessione di Glenn Ligon è il noto “Black Book”, raccolta di una serie di foto realizzate da Mapplethorpe nel 1980, il cui tema centrale è la corporeità e sessualità dell’uomo di colore concepito secondo lo stereotipo ormai generalmente condiviso. In questo caso la riproduzione di ogni fotografia viene affissa secondo l’esatta sequenza del Libro Nero, apportando però al di sotto di ognuna di esse una sorta di didascalia contente un commento pronunciato da individui eterogenei per stile di vita o scelte professionali. Uomini di chiesa, drag queen, politici e persone comuni si trovano a confronto tra paure e desideri, timori e curiosità, ripudio e bramosia, pulsioni generate da un identico input visivo. Anche in questo caso la genealogia culturale dei singoli attori in scena dimostra la relatività di ogni certezza morale o scientifica. Proprio a causa della potenza incisiva dell’immagine a raffronto con l‘enunciazione verbale non risulta necessaria un’invasione della seconda nella prima. Ciò consente di mantenere intatti ma compresenti gli scatti di Mapplethorpe e gli interventi scritturali di Ligon. La presentazione di quest’opera ha delineato inoltre una fase di passaggio fondamentale nella carriera dell’artista. Essa segna infatti il momento esatto del suo outing pubblico, dal quale sono inevitabilmente conseguiti compromessi o negoziati tra la sua dichiarazione di omosessualità e il nuovo rapporto con gli altri in un’America ancora in conflitto tra accettazione e rifiuto.

America. Siamo in America, in un’America dalle grandi insegne luminose e colorate, che lascia spazio in apparenza alla multietnicità e alla libertà di culto nonché di espressione, ma che lascia ai margini i meno meritevoli solo per una questione di classe, frutto di discriminazioni razziali non ancora del tutto superate. Un’America la cui grande luce bianca indica il futuro e il progresso non privo di qualche stonatura, come quelle lettere rovesciate, o forse dritte dipende dai punti di vista, dell’installazione dell’ultima sala del Whitney Museum di New York. E un’America dalla scritta nera, quella della parete opposta, il cui bagliore bianco di controluce indica forse un nuovo processo di integrazione e fusione, con lettere bene posizionate che ne designano il cammino.